音が持つ「質感」という名のDNA

富山県富山市八尾町に伝わる民謡「越中おわら節」の演奏を録音して、それを元に2組のアーティストによるリミックスを制作、その両方にクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を付けて公表するという今回の企画。

vol.1では「越中おわら節」を録音させていただいた「越中八尾おわら道場」の代表、庵進さんの、vol.2ではリミックスを制作していただいたVIDEOTAPEMUSICさんのインタビューをお届けしました。

今回のvol.3では録音した「越中おわら節」の一節をターンテーブルでループさせながら、その上に楽器とMICを重ねていくことでサウンドを再構築したcolorful house band、その中心人物であるDJ KENSEIさんのインタビューをお届けします。制作過程のお話や、サンプリング、土地と音楽の関係、CCライセンスの今後など、ぜひ音源を聴きながら、お楽しみください!

colorful house band / Ecchu-Owara-Bushi colorful house band Rebuild

越中八尾おわら道場の演奏、VIDEOTAPEMUSICによるRemixも含む企画全体はこちら

colorful house bandプロフィール

毎月第1水曜日、青山蜂にて行われている『colorful』にて毎回SOUND LIVEを繰り広げている、パーティーの『house band』と言える面々。

メンバーはDJ KENSEI (Turntable&Effect)、DJ Sagaraxx (Visual) 、HIDENKA (Mic) 、ケンゴコバヤシ (Synth)、Norio Fukaishi (Bass)、YASUHIRO MORI (Guitar)

ここ最近のcolorfulでのSOUND LIVEは、DJ KENSEIのアジア旅行をきっかけにタイ~インド~アフリカ~日本まで各地の様々なルーツミュージックにフォーカスし、現代のサウンドと融合させた新たな”エレクトリック・ヴァージョン”をイメージしたものとなっている。

DJ KENSEIプロフィール

DJ/プロデューサー/ラップトップミュージシャン/ビートメーカー。

長い現場経験とそこで培われたキャリアによって、自然にクロスオーバーしながらも新鮮で洗練されたDJスタイルを真化させていくDJ Kensei。

ヒップホップを起点に80年代後期から現在に至るまで、常にDJを続けながら国内外の様々なレーベルからクラシックな作品やオフィシャルミックス等をリリースしている。ソロ以外に、Indopepsychics、Final Drop、Nude Jazz、Outerlimits Inc、Kemuri Productions、Coffee & Cigarettes Band、OMA’N’SEI(w/ Suzuki Isao)など、プロジェクトの中心として幅広く活動し、多彩なイベントに出演。

ミュージシャンとのライブを積極的に行い、「生音」と「DJ」から生まれるオリジナリティ溢れるユニークなトラックを多数リリース。Coffee & Cigarettes BandとしてレーベルElectric Rootsを主催、ネットラジオdublab.jp内でも同名の番組Electric Rootsを担当。

2016年にはオフィシャルミックス「Melancholic Jazz Moon BLK Vinyasa Mix by DJ Kensei」(Introducing)、タイ・ラオス滞在中に制作した自身初のサウンドスケッチビートテープ「Is Paar / DJ Kensei Beat Tape」(Mary Joy Recordings)をリリース。

第3回 DJ KENSEIさんインタビュー

2017年8月13日15:00 渋谷 某会議室にて収録

インタビュアー:森靖弘・吉田理穂(Creative Commons Japan)

(森はcolorful house bandにも参加しています、、)

今回の制作のお話をはじめ、様々なお話をお伺いしました

まず、最初にcolorful house bandの説明をさせてもらったほうが良いかなと思うのですが、毎月第一水曜日に青山蜂でやっている『colorful』というパーティーでライブをしているメンバーですよね。

そうですね。自分がターンテーブルをやって、森君がギターを弾いて、ケンゴ君っていう十三画っていうグループのパーカッションとかMPC、リズム系の人が自分のFADERBOARDを使って(笑)。cat boysっていうグループのNO RIOっていうベーシストがベースを弾いて。あとラップ兼語りでHIDENKA。いつもライブやる時は映像も流してて、それをSAGARAXXが出してます。

この前までは、COFFEE&CIGARETTES BAND(DJ KENSEI & DJ Sagaraxx) feat.で参加してるメンバーを連ねてという名義だったんですけど、今回から名前を変えた形にしてますよね。

元々colorfulの前身のDREAM CATCHERっていうパーティーがあって、JLDという名義で僕とウッドベースのM.A.B.O.っていうやつを中心にライブをやり始めて、、、2〜3年やっていたのですがM.A.B.O.が事情があって出れなくなって。それで、パーティー名をcolorfulという名前に変えて、最初C&Cを中心にリニューアルしました。

colorfulをやっていく中で次第にいろんな人が自然に参加してくれるようになっていって。過去にクロマニヨンのTSUYOSHI,TAKUちゃん、BASSのシンジュ、VOでSOUCE81、SAXのMOTOHARUやPETの黒田卓也君とかも参加してくれたました。他にも色々、、

以降自分がインドに半年くらい行ってる間にお休みしていて、戻って来てから今のメンバーに落ち着いた感じです。メンバーも変わって表現も変わって来たのでこの名義の方が自然かなと….

なるほど。いろんなところから、メンバーが自然と集まってcolorful house bandができたということですね。

それぞれが持ち合わせる音の質感

音の質感に特徴がある人が好きだったりするんですよね。技術的なものよりも出てる鳴りというか。音質に特徴があるっていうことに、自分的には結構こだわっています。

音の質感っていうのはどういうことですか?

僕は時代とか場所がわからないような質感の音楽が好きで。サンプリングが好きなのかもしれないですけど。時代とか場所とか、そういうのを超える感じがするじゃないですか。質感でそういうところが分かるというか。音に入ってる空気とか。

音質にも情報が色々と入っていて、そこからイメージが湧いてくる感覚ですか?

音質に情報が凄く入ってるかもしれないですね。使うソフトもハードもなんとなく画一化されてきていると思うんですけれど、でも質感だけはその人が出ると思うんで。

質感から受けるインスピレーションはかなりありますね。空気、匂い、使ってた機材やその国や場所や時期、作り手のルーツやフィーリングとか。

自分がDJで色々な質感のソースをかけているというのもあるけど。

質感は人それぞれ持ってるとして、音楽制作を長く続けていく中で変わっていくものなのか、それとも変わらないものですか?

質感自体は時代や経験で変わっていくとは思うんですけど、やっぱその人から出るものは、そんなに変わらないのかもしれないですね。DNAみたいなもんですね。音にはすごい情報量が入っている。シンプルなフレーズにも。

モーラム経由、再認識した民謡のグルーヴ感

DJ KENSEIがタイを旅して制作したビート集より、Khane Whistle Reprise (JRP のテーマ)のPV

最初に、富山の音を録音してリミックスする企画を聞いた時の感想は何かありましたか?

民謡自体はすごい興味があったんで。昔から沖縄の民謡とかはすごい好きで趣味でレコード集めてたり、昨年タイに行って現地でモーラムとか聴くようになってそれを肌で感じて、なんか民謡感あるなって、それでメロディーやグルーヴ、音にイントゥしてる感じや楽器の持つ響きとか、、日本のグルーヴというか民謡の良さみたいなのを再認識したというか。頭でじゃなくて感覚的に良いなって思えるようになって。時代的に体が求めてるところもあるかもしれない。

その中でも、おわらって特徴があるというか、使ってる楽器にも特徴があるんで興味はあったんですけど。でも、自分でそれを体験してないっていうのが、そこがどうかな、と感じてはいたんですが、、、

でも、森君が録ってきた音源をみんなで聴いた時に全員がこれいいねってなって。皆でその音を聴きながら音を出したらいい感じになったので、いけそうかなって思ったっていうのが、感想ですかね。

民謡が気になったのは、タイ、モーラム経由なんですね。

それまで、日本にある古い音楽の良さをあんまり見出せなかったんですけど、モーラムを現地で聴いた後に民謡を聴いたら、すんなり入れたっていうのがあったんで。それがどうしてかっていうと、うまく説明できないですけど。現地でその空気を感じながら聴くのがいいんだろうね。

(注:モーラムはタイの東北部・イサーン地方の伝統音楽。元々は物語を抑揚をつけて歌うように語る芸能で、ビートが延々とループするダンスミュージックでもある。モーラムについてはsoi48というDJユニットが超絶詳しいので、興味のある方は彼らの書籍やブログをチェックしてみてください。)

モーラムを聴くことによって何か視点というか感覚がちょっと変わるみたいなところがあったんですかね。

なんだろう、プリミティブなものを求めてたのかもしれないですけどね。あと何度も言うけど地元で聴く体験はより刻まれるし、体に入るよね。

ローカルの想いを自分のフィルターに通すこと

今回は制作期間を決めていたこともあり、おわらを体験せずに作って頂いたのですが、サンプルを使う時は、自分で体験するなどして一度自分の中に入れたいっていう感覚があるんでしょうか?

やっぱり民謡って、ちょっと自分の中で敷居が高いイメージがあって。地元の人の想いとかいろんなものがあったりするんで。理解のない感じで、それを自分のものとして取り入れることに対してちょっと抵抗があったというか。

ヒップホップとかそういう音楽もローカルなコミュニティーの人たちが生み出した音楽だったりして。それを他人が簡単に拝借することに対して、ちょっと抵抗があったんですけれど。勘違いみたいなのは嫌だなと思って。

自ら経験したりその空気を知ったり、それを自分のフィルターを通してっていう方が自然かなとは思ったんだけれど、森君も何度も足を運んでるし、(音源を聴いた時)メンバー全員いいねって言ったのが、やっても良いなって思えるきっかけになったと思います。

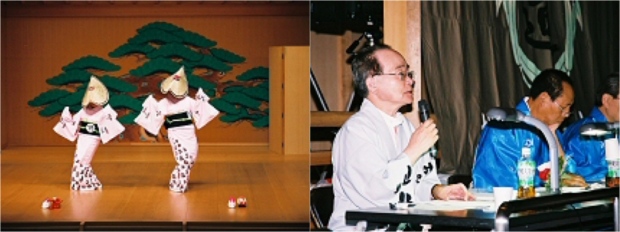

『colorful』でのSOUND LIVE

photo by Daisuke Urano

この録音は、FADERBOARDでリズムを出しているのもあるし、手の感触があるというか。例えばリミックスだとドラムブレイクを入れて作る方法とかもあるとは思うんですが、そういうのとはちょっと違う感じで元のグルーヴが活かせたかな、と感じています。

そうですね。おわらのグルーヴにメンバーが入ってる感じですね。

胡弓のメロディーも印象的だから、メロディーでアプローチするっていう方法もあったんで、そういう意味ではブレイクビーツとかもありなんですけれど、なんかこの揺らぎが一番グッときたっていうか、今回はそういう風になった感じですかね。

(注:FADERBOARDはシンセとドラムの音源を内蔵した機材。外部音源のサンプリングも可能。一般のシンセやドラムマシーンであれば、鍵盤やパッドで音を出すタイミングをコントロールするが、FADERBOARDはDJミキサーと同様のFADERで音の出力をコントロールする、このため独特の発音タイミングとニュアンスになる。)

音のズレ、うねり、揺らぎ

録音した時にはKENSEIさんがターンテーブルを使って元の音源を操作してるので、かっちりしたループとは違う感じになってますね。

みんなの演奏も聴きながら入れるっていう、だから全員の音がうねるというか。いい揺れというか、揺らぎというか。

タイミングが完全に正確なわけではなくて。ズレというか、かっちりしたものとはまた違うものになったのかなと思います。

同じようだけど、全然違うのかもしれない。その揺れが全編にわたって元になってるんで。揺らぎが良いグルーヴ感になってるっていうか、打ち込みだけではなかなかできないものですね。

そうですね、元の演奏も揺れてるっていうか。

クリックを聞きながらやってるわけじゃないですもんね、おわらも。そこはなんかちょっと表現できたのかもしれないなと。

録音のときなど、ターンテーブルを回してる時はどういう音を一番重視するというか、意識的にどこかに集中するのでしょうか。

それは音質と、その「間」とかですかね。

『colorful』でのSOUND LIVE

photo by Daisuke Urano

意識する、みんなの「間」

特にこの楽器ってわけじゃなくて、全体的な空間ということでしょうか。

ビートがループされてて、抜いて、また出すっていうと、ビートは一定でループされているものを抜いてまた同じ拍で入ってくると思うんですけど、抜いた時に、一回止めてみんなのタイミングで出すと、一定ではなくなるんですよね。みんなの突っ込んだり、レイドバックしたりっていう所をすごい意識してますね。

あとはみんなの音が馴染むように質感を聴きやすくするっていうのはすごい意識してますね。サンプリングなんで、音が浮かないようにとか、生楽器とちゃんと馴染ませたいなっていうのはあって。

以前はもう少し技術的なところに意識がいってた時期もあるんですけど。何かそこよりもっと重要なことがあるなっていう。そっちの方が結構ハートにダイレクトに突き刺さったりするんですよね。

日常の中のジェームスブラウン

今までに、民謡以外にもサンプリングやリミックスなどの際、気軽に扱いにくい素材とかはありましたか?

僕はヒップホップをやってきてるっていうのがあるんで。今はまた状況も変わってきたけど、自分の世代とか、例えばジェームスブラウンの曲を黒人が使うのと、自分が使うのは違うじゃないですか。子供の頃から親が聴いてて慣れ親しんで生活にあるとか、ラジオでずっとかかっててとか、それってなんか自分のルーツだったりするから自然にそこにいってると思うんで。もちろん使ってもいいんだけど、自分は知れば知るほど扱いにくかったかな。JB使うだけでもうかっこいいってのもあるけどね(笑)。

なるほど。

若い頃はそういうところあったんですよね、自分も。やっぱそういうのに憧れるじゃないけど、それ使えばかっけーみたいなあるんだけど、自分との温度差みたいな、自分がまだそこになんかこう馴染んでないみたいなのはありましたね。

民謡はやっと自分の年齢とか、いろんな音楽聴いてきた経験とかから、なんか自然に、違和感なく同じ温度で聴けるようになったのが、やっと最近そういうのがあるんで。

サンプリングやコラボレーションのセレンディピティ

制作される時はサンプルを使うことが多いとは思うんですけれども、サンプリングの魅力とは?

そうですね。空気が入るのが良いですよね。その空気ってやっぱりその土地とか時代とかそのコミュニティとか関わってる人とか情報だったりするんで。

KENSEIさんは、このバンドもそうですけど、いろんな人とコラボレーションされてるのが多いなっていう印象があるんですけれど、いろんな人と作った方が面白いものが出来るという感じでしょうか。

個人でできるものには、意外と限界がある気がしてて、いろんな人が関わることによって、できるものが自分の想像を超えてきますからね。コントロールしきれないっていうのもまた面白いし、作っていくプロセスも好きなんで。自分の描いてる世界を明確にしていくというより、コラボレーションしていくうちに、自然とそっちの流れになっていく感じが好きだったりしますね。やっていく中で方向性が決まってきた方が、みんなも自然にそこに向き合えるのかなみたいなのもあるんで。

音に込める、共有した時間と場所の空気

場所や時間と音楽制作についてもお伺いしました

タイとかインドとかもそうですけれど、いろんな土地で制作をされていたり、今回も京都にいるKND君に協力してもらって、実際にKND君の家に行ってミックスしたんですが、場所を移動して作ると、そうでない時とは違いますか?

より思いが強くなるというか。例えば、東京とかで生活してると、寝る前に今日はこんな一日だったな、みたいな回想はなかなかしないですよね。だけど地方行くと、ぼーっとしたりして、今日はこういう一日だったなって考えたりする。そうすると、その曲に対して考える時間とか、客観的にも見れるようになったりとか、向き合ってることを実感しますね。

(注:KNDは京都在住のミュージシャン、サウンドエンジニア。Final Drop、SOFT、aMadoo、UCND等での活動のほか、エンジニアとしてもDachambo、Nabowa、Coffee&Cigarettes Band、Based On Kyoto等々、多数の作品に関わっている。)

日常とは違うところに行くから落ち着いてというか、違う視点で見れたりとか。

同じ時間を共有してる感じもあるんですよね。森君と一緒に京都行ったのもそうですけど、東京で会うよりも共有してる感じがあって。そこはその空気も入れてみたいところがありますね。

そうなんですね。今回の曲も京都に行ってミックスしなかったらまた違う感じになってたかもしれないですね。

京都じゃなきゃ駄目だっていうわけでもないんですけど、KND君のところじゃないとあの感じは出ないみたいのはありますね。で、森君とその後お祭りに行けたりとか。

そうですね。下鴨神社のみたらし祭っていう。世界遺産の神社があるんですけど、その奥にある池にみんなで入って、膝ぐらいまでなんですけど入って、ロウソクを納めてっていう。

涼しげなね。ああいうことを共有することでリミックスをやった時の記憶としてインプットされるというか。日常に追われてると結構、音楽に対する思いが消費されてる感が、特にDJとかやってると、出てきがちなんで、強制的にそういう環境に身を置くというのもあるのかもしれないですね。

改めて出来上がった音を聞かれてどんな印象でしょうか。

なんか遠い記憶を、呼び起こす感じありますよね。あと何だろう、晩夏、そういうのを思い出しましたね。

夏が終わっていくような感じがしますね。季節的にも風の盆は9月の1,2,3ですけど、ちょうどその時期の雰囲気っていうか。

そう、だからなんか、直球なものだけじゃない色んな夏があって。こういう夏も表現できるような年齢になったのか、でもきっと、みんながいたからそうなってると思うんですけれど。

意外と!?知られていないCCライセンス

今回はクリエイティブ・コモンズの企画で、CCライセンスをつけて出させてもらっているんですけれども、CCライセンスを付けてリリースって事に関してはどう思われますか?

自由に素材を使って、みんながやりたいように、なんか感じたものを作って広がっていくっていうのは良いと思うし、きっかけになると思いますね。

ただ、そのきっかけになるものを作る人は、責任が違うっていうか、そういう意味で自分は現場に行きたかったとかそういうのはあったんですけど。それ以降っていうのは、みんな自由に料理して、音楽だから楽しんでもらえれば良いんじゃないかな。

これ聞いた人がちょっと自分で使ってみようかとかってなると本当に嬉しいなと思います。クリエイティブ・コモンズの活動に対しての印象は何かありますか?

僕の周りで言うと、サンプリングを好きな人はとても多いんですが、ただそういう手法を使ってる人に対して、そこまで認知されてない気がする。

CCライセンスが使われやすい分野もあるんですけど、音楽分野ではそこまで広がらないというか。

ヒップホップとか、サンプリングカルチャーみたいなのもあるじゃないですか。ダンスミュージック、ハウスとかもそうですけど、CCライセンスはそこに意外と知られてないというか、どんな音源があるのかも、あんまりみんな分かってないのかもしれない。

でも、あんまり整頓されすぎてもどうなのかっていうところもありますからね。100円コーナーのゴミみたいなものから見つけてきてサンプルする楽しみ方というのもあるし。

CCライセンスと民謡の親和性

CCJPの活動やCCライセンスの印象などについてもお話していただきました

音楽分野だと、これはOKだけどこれはNGかなみたいな、なんとなくの感覚があってそれでやっていけてるから、別にCCライセンスがなくてもいいのかな、みたいには思ったりはするんですが、いかがですか?

その曲を発表する場所でも違ってくるよね。堂々と使えた方が良いんだけど、本当に好きだったらお金を払う人もいるし、それがリスペクトだったり。だけど逆にライセンス料が高すぎて払えなくて弾き直す人もいるし、、CCライセンスは法律的な部分を気にしないでできる意味ではいいんですけど、気にしないものを使いたいか?みたいなところもあるし、、、ヒップホップのサンプリングとか、もともとグレーではあるからね。ただそれって生まれるべくして生まれてるからね。自然なプロセスから生まれるものは美しいし。工夫して使うのがいいんじゃないかな?

あとは祭りとか民謡なんかの文化ごとライセンスして欲しいですね。

そうですね。文脈も込みで音だけに限らないライブラリーみたいのができたら面白いかもしれないですね。その土地の風土が理解できたり、町のことを知れたり、音なども取れるみたいなものが。

コンスタントに何年かこういうプロジェクトをやり続けないと、なかなかワンショットだと難しいですよね。是非続けてもらいたいなと思いますね。でも大石始くんとかね、そういう民謡をサポートしてやってる人たちが、どんどん協力して、少しずつは広がってる気がしますね。俚謡山脈という人たちもいるし。いろんな人が、それぞれの魅力を語った方が良いと思うんですよね。

まずは興味を持って、その存在を知るって言うことが大事だったりするからね。日本中の民謡が全部クリエイティブ・コモンズにあったらいいですけどね。

(注:大石始は編集者、ライター。著書に「ニッポン大音頭時代」「ニッポンのマツリズム」など。連動企画であるDOMMUNEでの8/24の特集番組にも出演)

(注:俚謡山脈は民謡のみでフロアを揺らすDJユニット。いわゆるダンスミュージックのもつビート/グルーヴ感ではなく、素の民謡のもつグルーヴ感をクラブで表現している稀有な存在。)

今後、それができたら面白いと思ってます。

ライフワークにした方が良いんじゃないですか(笑)?そのアーカイブ作ったらもう国宝級じゃないですか。それは日本で残すべきものなのかもしれないですね。北から南までね。

日本の人でも外国の人でも音楽で使ってみようっていうのも良いだろうし、そこからさらに調べてみようとなったりするのも面白いかもしれないですね。

まだ海外の人は存在すらあまり知らないんじゃないですかね。僕の場合すぐヒップホップに置き換えちゃうんだけど、ヒップホップも地域性があったりして、南部でトラップが生まれたとかさ。マイアミでベース・ミュージックが始まったり。日本でもその土地の風土からストーリーがあってこういうものが生まれたとかっていうのは案外知らないんじゃないかな?

自分もそうだし。同じ三味線や囃子なのに北と南じゃ全くテンポも弾き方も歌い方も違う。当たり前なんだけど。民謡はさ、ストリート感、生活感、水商売感(笑)あるよね。ベタだけどソーラン節とかニシン漁の話だったりするじゃないですか。その地元の話っていうか、全国区なローカル感。今はそういうリアルな感覚の音楽を皆欲っしてたりしますからね。

貴重なお話、ありがとうございました。

文責:森靖弘・吉田理穂(Creative Commons Japan)